——全国劳动模范谭昌明诞辰90周年纪实之二十

谦逊为怀,海纳百川,厚德予众。

——题记

【现代诗人臧克家有言道:“有的人活着却已死了,有的人死了却还活着”。全国劳动模范谭昌明同志虽然离世多年,但仍然活在人们的心中。9月2日是他90周年诞辰日,他的生前好友和乡亲们齐聚一堂讲述了他人生70多年一个又一个生动感人的故事。】

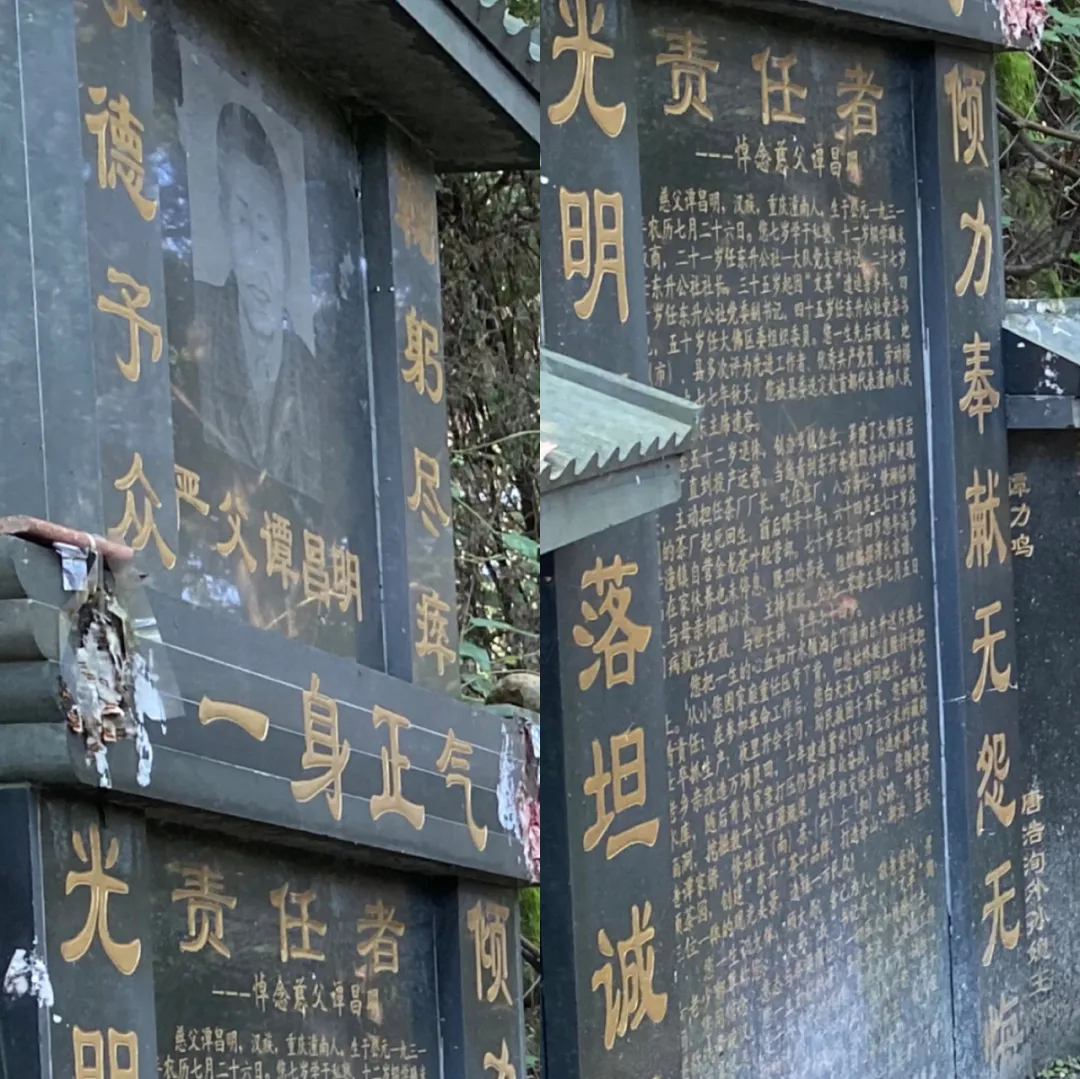

全国劳动模范谭昌明的墓地掩映在重庆市潼南区祈佛村凤凰山脉东北侧山腰的青山环抱之中,名为生基弯的地方,也是谭家和园的后山。

全国劳模谭昌明

从潼(南)东(升)上(和)公路的凤凰山祈佛村居委会北侧三叉路左转弯顺山而下,在谭家和园后山公路旁一条小路下车穿过100多米的密林,左上方山腰间的密林里有座饱满的墓地,每年都有络绎不绝的人们来到谭昌明墓地前祭拜、悼念。

每当进入这座墓地前,即刻映入眼帘的是墓碑上的那一行行“谦逊为怀纳百川”、“豁然大度容天下”、“光明磊落坦诚坦荡”、“倾力奉献无怨无悔”、“厚德予众”、“鞠躬尽瘁”等一行行金色大字格外吸引眼球。

2005年7月4日,谭昌明离世之后,他的儿女、亲朋好友、同事和上级老领导及下属们一起纪念他,并回忆起他70多年的光辉人生历程时,认为他最突出的特质就是:谦逊厚德之人格风范。于是最终由他的几个儿女进行了总结归纳成三个字:“责任者”。最终就在父亲谭昌明的墓碑上主题碑文之标题镌刻定格了“责任者”。

碾米数百年 虚怀若谷成本性

与其说“谦逊为怀,海纳百川,厚德予众”这十二个大字是谭昌明一生的真实写照,不如说是谭氏家族祖祖辈辈的文化基因之传承使然。

谭氏家族有文字记载的历史是1851年(清代咸丰元年),口头传承的历史就更加久远了。谭氏家族“湖广填四川”迁徙到潼南独柏寺,其主业是碾米,这是传承了数百年的家业。大约在1830年从独柏寺迁徙到潼南县祈佛村凤凰山脉尾段——羊儿扑山山脚下,建了10多间草房,有近半的房屋是碾米的车间,一代又一代传承经营了上百年的碾米贩商的家业。

碾米这个行业在当时的农耕经济时代可算是比较重要的手工加工业,在那个年代算是比较复杂的加工技术了。产业的上游是稻谷批量生产的大户人家作为原料供应商,下游是大米的交易市场。因此,谭氏家族碾米贩商首先从大户人家购或赊来稻谷,运回到谭家的砂锅擂房仓库,进入八道工序的流水线加工成大米。(1)初级加工去掉大多数的稻壳儿——(2)风车把米粒、谷粒与谷壳儿分离——(3)用石碾进行碾压再次去掉剩下的稻壳儿——(4)将混杂有糠壳儿的大米送进风车将稻壳、米糠与大米分离——(5)用石碾再次碾压进行更加精细的剥离米粒上的细糠——(6)是用簸箕把细微的米糠与大米分离开来——(7)用米筛把大米与碎米粒分离——(8)把混杂在大米里的稗子、谷粒等杂质仔细地挑拣出去。谭氏家族数百年的碾米贩商之主业经营过程中,培育出了谦逊厚德的家族品格。

谭昌明的父亲谭德刚

谭昌明的父亲谭德刚在1岁左右父母双亡,是他的爷爷谭祖德夫妇一边碾米贩商,一边抚养着谭德刚这个“独苗”孙子。在谭德刚13岁多的时候,爷爷奶奶相继去世。谭德刚中断私塾的读书生涯,回到家中传承爷爷的家业开始碾米贩商。谭德刚从小到大耳濡目染所学的碾米技术,虽有基础但不足够经营这个砂锅擂房,于是就老老实实向长辈、长者学习碾米技术,尚未成年的谭德刚靠的就是谦逊和接纳,赢得了长辈、长者的青睐而悉心教练他,随着年龄增长和实践锻炼,渐渐担当起了谭氏家族的碾米贩商的家业,而且经营得红红火火。他们以潼南县为集散地,上至遂宁,下至重庆的涪江流域大米生意做得小有名气。

谭德刚的爷爷奶奶去世后,长辈们就给谭德刚张罗婚姻大事,把临近村周家的闺女,比谭德刚大3岁的周汝英介绍到了谭家做小保媳妇,当起了贤内助。直到1931年夏天,长子谭昌明降临,随后每隔两三年就诞生一个儿子,先后生育了七个儿子。谭德刚夫妇自然高度重视对几个儿子的教育培养,最重视的要数对长子谭昌明的培养教育了。父亲谭德刚虚怀若谷的精神风貌及其持续学习精进的人格力量更是感染着谭昌明。谭昌明7岁就读私塾之后,尽管学习中的记忆力和理解力不是拔尖的,但是他特别虚心向老师求教,喜欢与同窗好友一起讨论交流,所以把所学的知识点掌握得比较好,理解运用也比较快。他连续5年执著投入到私塾生活之外,每当回到家里也总是特别热心砂锅擂房的碾米技术,凡是总要打破砂锅问到底,对八道碾米工序的每一个细节也就喜欢问个“为什么?”,父亲谭德刚早已经议定大儿子谭昌明作为将来砂锅擂房经营的接班人。

周汝英奶奶

谭德刚经营的砂锅擂房生意顺顺当当,他们由于精益求精,一丝不苟的经营理念而赢得了越来越多的大小客户。于是,谭德刚就被大户人家发现是优秀的经营人才,经过再三邀请,把他请去帮助大户人家打理粮油和布匹等生意,当然,自家碾米的砂锅擂房就无法经营了。谭德刚根据自己的成长经历,在大儿子谭昌明年满12岁之后,也就提前中断了私塾读书生涯,提前进入了碾米贩商的行业。(待续)

访问量:4604

其它新闻