——全国劳动模范谭昌明诞辰90周年纪实之十三(下)

【现代诗人臧克家有言道:“有的人活着却已死了,有的人死了却还活着”。全国劳动模范谭昌明同志虽然离世多年,但仍然活在人们的心中。9月2日是他90周年诞辰日,他的生前好友和乡亲们齐聚一堂讲述了他人生70多年一个又一个生动感人的故事。】(续集)

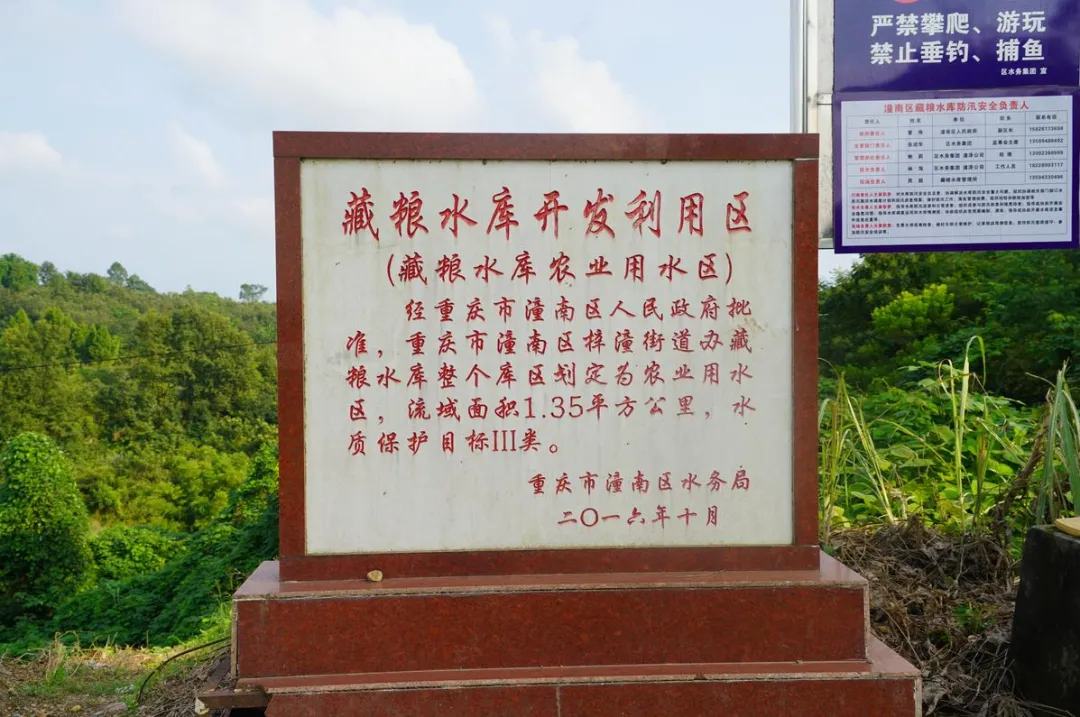

第二件事,就是谭昌明带领社员兴修水利的故事。

全国劳模谭昌明

解放后,父亲谭德刚在完成了祈佛村土改任务之后就被调往县水利局任水利专员,后因胃病而回乡务农。谭昌明从父亲那里学到了很多水利工程规划和建设方面的专业知识。谭昌明知道水利是农业的命脉,所以就在六十年代中期,也就是文化大革命前启动了藏粮水库的修筑工程。文化大革命开始后,谭昌明被造反派打成东升最大的“走资派”,并不断批斗,甚至生命都受到威胁。所以,1968年夏天到1969年夏天,谭昌明整整一年的时间都处在外逃保命的状态。水利工程也被迫停工。除此之外的十几年里,他始终把藏粮水库工程作为人民公社的一号工程,经常是日夜坚守在工地,与民工们同吃、同住、同劳动。大坝竣工、修建溢洪道、打引水隧道、建引水渠……,全工程前前后后施工时间累计长达15年,直到20世纪70年代末才修建完成主辅灌溉工程。巧得很,水库蓄水后,当地遇到了连续两年的干旱,藏粮水库可是解了燃眉之急,发挥了它“藏粮”的作用。

藏粮水库

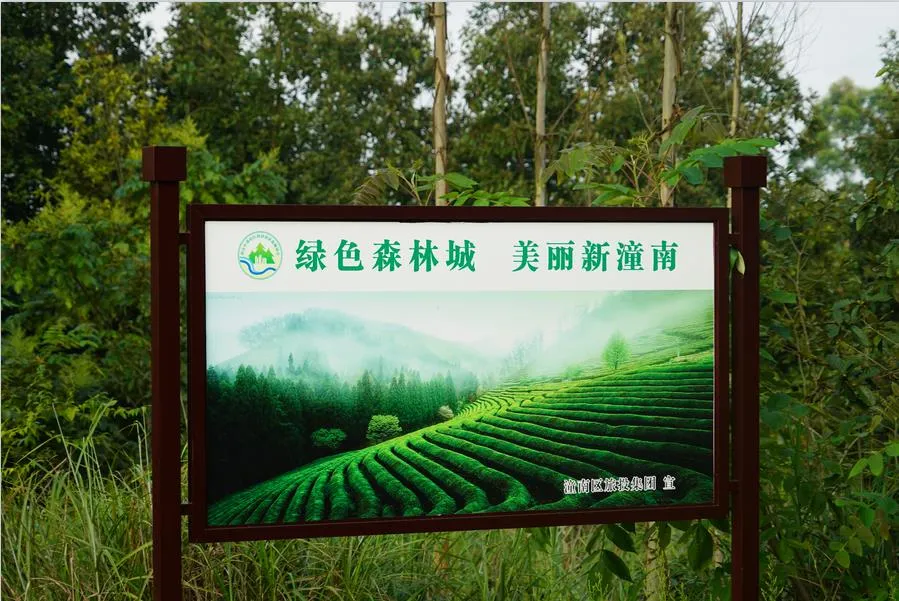

这东升干部、群众铭刻在心的第三件事就是谭昌明为东升人民造福,种万亩茶园的故事。

文化大革命中后期,东升人民公社被造反派闹腾得派性严重,内哄、内斗十分激烈,没人组织社员搞生产,更别提致富了。已经部分恢复工作的谭昌明看在眼里、急在心里。他就如何扭转公社干部队伍的派性斗争,也试图想了多种方案。其中在外逃命那一年里见识了许多人,一起喝过许多茶,喝茶聊天就不免研究讨论起茶叶的来龙去脉。谭昌明的三弟谭昌学中学毕业之后就入伍到了军队担任汽车兵,后来转业到凉山州商业汽车队当了几十年的驾驶员,喝茶论茶是他的最爱,而且对茶叶有着特别的研究。1968年冬天谭昌明几经碾转到了千里之外的凉山彝族自治州州府昭觉县,与三弟谭昌学生活了一段时间。原来不喝茶的谭昌明也渐渐养成了喝茶的习惯。谭昌学从1956年参军到部队之后从未像这次有一个多月的时间大哥整天在一起,两弟兄几乎天天都兴致勃勃讨论古代陆羽的《茶经》,论道现代人品茶的风格等,于是谭昌明渐渐对于茶叶的种类如“龙井茶”、花茶、素茶、老鹰茶……,种类繁多,味道各异,对茶叶的诸多认知也渐渐深入了,也就有了格外的兴趣,于是就开始研究生他养他的家乡东升公社能不能种茶。1969年夏天的一个晚上悄悄回到东升公社的家中之后,第二天大早谭昌明拿着锄头就在谭家和园的后山青杠林里挖开黄土地,一把又一把地捏搓这细细的、沙沙的黄土,心里似乎有了定数。他琢磨到:这里的青杠山,每年只能提供给农民微的是不足道的柴禾,如果种上茶树,收获茶叶的话,那就成了农民赚钱的经济作物了。从此他就带着越来越深入的思考在寻找机会,可是他是一名“靠边站”的“走资派”,几乎没有话语权,常常是想想而已,但他并没有因为“文革”好像是遥遥无期而罢休,而是始终在更加深入系统地琢磨如何把这个想法变为现实。

机遇总是偏爱有准备的人们。20世纪70年代初,曾经被打倒的干部就如邓小平一样,陆续回到工作岗位,恢复了正常的工作,谭昌明也是如此。一次,谭昌明到区委开会特地向区委书记李洪同志汇报工作时,忍不住说道:“东升公社这么多年来,领导班子不是与天斗与地斗,而是在与身边的人进行‘窝里斗’。我们能不能换个思维,找一件事情把大家的注意力转移到为民造福,领导农民摆脱贫困的路子上来?” 李洪书记算是跟随共产党、毛泽东打天下的南下干部,革命的初心就是为了造福民众。李洪书记从谭昌明任大队支部书记就了解这位忠诚踏实而常常有创新想法的好干部,就直接问道:“谭昌明同志,你有什么具体的想法吗?”“我最近几年一直在调查研究如何把贫穷的黄土山坡变成农民的经济来源,能不能把荒山变成茶山……”。李洪书记听了谭昌明的一席话也由衷地讲道:“这几年我也在想,能不能把这些干部的注意力转移到干更有价值的事情上去,你这个建议我也有同感,我表示支持。”在李洪书记的力推下,经过区委会议研究决定,就在谭昌明他们东升公社实施开垦万亩茶园的计划。

东升公社属于丘陵地带,山多地少,山里的土壤属于碱性的黄土居多。经过农业部门的科技人员研究检验,这种土壤很适合种茶树。于是东升公社在谭昌明的领导下,从1973年开始开垦茶山,连续三年开垦出上万亩土地,播种茶籽儿后成为了万亩茶园,漫山遍野的茶树郁郁葱葱十分壮观,并连年喜获丰收。中央新闻电影制片厂还特意来东升的万亩茶园拍摄了纪录片,在全国发行放映。这在当年可是一件轰动全国、鼓舞东升公社一万多人的大事了。

茶园每年可以采三季茶:春茶、夏茶和秋茶,由东升茶厂直接收购生产加工成“东升茶”,东升公社的农民多了份额外的收入。在那个贫困的年代,农民手里哪怕多了几块钱、几十块钱,都是一笔不小的收入,能办很多大事。孩子上学的学费有了、炒菜需要盐巴的钱有了、看病需要的药费有了。农民有了零花钱,生活也就有了盼头。

80年代初,谭昌明从东升公社调到区委工作。谭昌明离开东升公社(后改为乡)后,东升茶厂的经营他不再过问。

以后的日子,茶厂的经营每况愈下。到了1984年,茶叶滞销,农民采摘的茶叶,负责加工的茶厂不予收购,不少农民一气之下,砍树毁茶,茶厂陷于严重亏损的境地。

见此情景,作为东升万亩茶园的开创者,谭昌明心急如焚。当时,他正在筹建潼南县第一家“页岩机砖厂”,工程已经接近尾声。当机砖厂全面投产之后,谭昌明立刻转回到东升茶厂,自荐担任了厂长,并使茶场很快扭亏为盈,让全乡茶农又看到了种植茶叶致富的希望。

谭昌明终于把茶山、茶厂都经营得红红火火,成为了潼南乃至重庆的品牌茶叶,东升茶山被国家旅游局评为“全国农业旅游观光基地”。

东升茶山

退休之后的谭昌明本来就是把濒临倒闭的茶厂扶起来,同时也在培养接班人。伴随他年事已高、体弱多病。谭昌明当然知道人都有衰老的一天,所以他一直在培养着他的助手。当助手能够独挡一面的时候,谭昌明立刻把茶厂经营的事交给了助手,自己回到了县城,带孙子,颐养天年。

可老人还是不忘为“东升茶”继续做贡献。谭昌明心里清楚,茶叶这玩意,生产的目的是为了消费,是为了让茶叶爱好者品的,让更多的人知道并喜欢上喝“东升茶”。他便在自家住房的一楼专门开了一个“东升茶叶专营店”,宣传东升茶、销售东升茶,还不时亲自征求客户的意见,听取他们品茶的心得,又及时反馈到东升茶厂经营管理者。直到他生命最后那一天,他的茶叶店都还在开门营业。

仅从谭昌明带领一万多乡亲们修路建桥,建设藏粮水库这一水利灌溉工程和开垦并经营万亩茶园等,这三件事可以看出,谭昌明这一生,他的心血、他的汗水、他的智慧都献给了东升的一万多老百姓,献给他挚爱的这块土地。

龙生龙、凤生凤,在家庭教育中,父母教子的过程其实就是长辈文化基因迭代传承的过程。谭昌明大事小事都始终如一,负责到底,坚持到底。他这股劲儿也传给了他的儿女们。所以谭氏家族既出了著名的教育家,也出了杰出的科学家,还有一批优秀的公务员、军官、医生、企业家等国家栋梁之才。真可谓家道繁兴、事业正隆。

责商思维自动学全球开创者与全国杰出青年科学家谭鸿哥俩

然而天下又有几多这样的父母身先示范呢!当今有多少人家在子女教育方面半途而废?有多少人家的孩子在学业、事业上半途而废?有多少青年人在履行职责方面半途而废?如果说不能坚持到底、半途而废的人越来越多,甚至是大学本科或研究生毕业了也照样一事无成,无所事事,如果这种现象任其蔓延的话,那么对于国家、民族来讲就意味着整体的国家竞争力在下降,这是很危险的事情。

著名的教育家谭焱心曾经三赴德国考察。他特别推崇日耳曼民族一丝不苟、坚持到底的负责精神。他认为这与自己父亲、爷爷大事小事坚持到底的精神是异曲同工的。

谭焱心作为教育家常常给天下的父母讲、给中小学生大学生讲道:“坚持不是胜利,坚持到底才是胜利。”原来这一切都源于心灵深处的“负责到底”的信念,源于他那家学渊源的谭氏家族的“负责到底”的文化基因之传承。

访问量:3641

其它新闻